現在の東京が、かつて「江戸」と呼ばれていた時代──そこには華やかな武家文化と共に、見せしめや社会秩序維持のための処刑場が存在していました。罪人、反乱者、時には思想犯までもが命を奪われたその場所は、現代ではマンションや駅前通りに姿を変えていますが、土地には今もなお、死者たちの無念が刻まれています。

そこで今回は、代表的な江戸三大処刑場「小塚原」「鈴ヶ森」「伝馬町牢屋敷跡」を中心に、現代の姿や歴史背景も交えて紹介します。処刑場に興味ある方はぜひ読んでみてください。

■ 小塚原刑場(こづかっぱら):東京の死者の入口

▷ 処刑と解剖、両方の舞台

小塚原刑場は、現在の東京都荒川区南千住に位置していました。江戸時代を通して、最も多くの罪人が処刑された場所のひとつで、首斬り、磔(はりつけ)、火刑など様々な刑が執行されました。

特徴的なのは、この場所が「刑場」であると同時に、「医学の黎明地」でもあったことです。杉田玄白らが『解体新書』を編纂するために、ここで行われた人体解剖を見学していたという史実は有名です。

▷ 現在の姿と南千住駅前

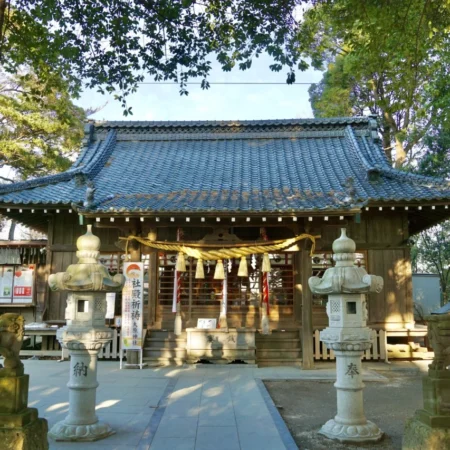

現在、小塚原刑場跡には「延命寺」と「回向院(別院)」が建てられており、無縁仏や斬首された罪人たちの供養が続けられています。南千住駅の近くにありながら、訪れた人の多くがその“静けさ”に心を打たれます。夜には近づかないという地元住民の声もあり、現代においてもなお特別な場所として認識されています。

■ 鈴ヶ森刑場:海風にさらされた見せしめの地

▷ 江戸から出る者、入る者に「警告」を

現在の品川区南大井に位置する鈴ヶ森刑場は、江戸時代に最も有名な「見せしめ」の処刑場でした。東海道の入り口に設けられており、江戸を行き来する旅人が否応なくその惨状を目にする構造となっていました。

江戸幕府によって処刑された罪人たちは、磔、火刑、水責めなどの残酷な刑に処され、その遺体は一定期間さらされ続けたといいます。この地では江戸時代の220年の間に10万人から20万人が処刑されたと言われています。

▷ 現在の姿と現地に残る石柱

今もなお、刑場跡の一部が「鈴ヶ森刑場跡」として公開されており、火あぶり台跡や磔柱の台座がそのまま残されています。周囲は住宅街となっているものの、地元では「夜には霊が出る」と語られ、特に夏場には心霊スポットとしても話題になります。大通りの中にひっそりにたたずんでいますが、やはり近くと通りかかると空気が変わるのを感じました。

■ 伝馬町牢屋敷跡(てんまちょうろうやしき):思想犯も収容された江戸の獄舎

▷ 幕府の政治犯処分地

伝馬町牢屋敷は、現在の中央区日本橋小伝馬町にあった、江戸幕府直轄の巨大な牢屋敷です。ここでは主に思想犯や政治犯が収監され、拷問や獄中死も日常茶飯事でした。囚人の中には、キリシタンや尊皇攘夷派なども多く含まれました。

また、牢内での病死や餓死者も多く、非公式ながら「生きて出られない地」として恐れられていました。

▷ 吉田松陰や橋本左内も収監された

幕末には、吉田松陰や橋本左内といった維新志士たちもこの地で捕らえられ、尋問・投獄の末に他の刑場へと移送されて処刑されました。その一方で、罪人の人権を見直す契機となった場でもあり、近代司法制度の発展と関わる歴史的な場所です。

■ 大和田刑場(おおわだけいじょう):江戸湾に沈んだ処刑の記録

江戸湾の西岸、現在の江東区潮見・豊洲エリアにかつて存在したとされるのが、大和田刑場です。記録は少ないものの、海辺での水責め刑や、火刑による刑罰が行われていたとする文献が残っており、庶民や密貿易関係の罪人などがここで処罰されたと考えられています。

現在は埋立地や湾岸エリアの再開発が進み、刑場の痕跡は完全に失われていますが、湾岸に沈んだ無念の声が、今も風に乗っているようだと言う人もいます。

■ 江戸の刑場に共通する思想:「見せしめ」と「穢れの排除」

江戸時代の処刑場は、ただ罪人を裁くだけでなく、「見せしめ」としての役割が極めて重要でした。民衆に対し、権力の強さと秩序の維持を目に焼き付けさせるため、刑場は街道沿いや出入口に設置されることが多かったのです。

また、穢れの思想に基づき、死体は「都の外」、つまり町の中心部から離れた場所に置かれることが慣例とされていました。小塚原や鈴ヶ森が川辺や海沿いに多かったのもそのためです。

■ まとめ:都市の中に眠る“声なき歴史”に耳を澄ませて

いかがでしたでしょうか。今回紹介したのは東京という大都市の中に、今もひっそりと存在する処刑場の跡地たち。ビルや駅に囲まれた場所に、数百年の無念が静かに沈んでいることを、私たちはどれだけ意識しているでしょうか。

処刑された者たちの多くは、罪を犯した者だけではなく、時代や権力に翻弄された庶民や思想家でした。そうした場所に立ち、ただ静かに手を合わせることで、現代に生きる私たちもまた、歴史の一端に触れることができるのです。

コメント