「塩まじないってやりすぎても大丈夫?」「効果を出したくて何回もやってるけど、大丈夫かな…?」

――そんな心配をしたことありませんか?

塩まじないは、紙とペンと塩とトイレがあれば誰でも簡単にできる“願望浄化の儀式”。とくに「嫌な縁を切りたい」「不運から抜け出したい」と思っているときほど、そのシンプルさと効果の評判から、つい繰り返したくなるものです。

でも実は、塩まじないには「やりすぎ注意」のポイントがいくつもあります。

そこで今回は、塩まじないのやりすぎが招くリスクや注意点を丁寧に解説しながら、適切な頻度や願いの書き方、安心して実践するためのコツもご紹介します。

「やりたい呪いが多すぎて迷っている」「効果が出ないのは回数のせい?」という方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

塩まじないとは?簡単におさらい

まずは、塩まじないの基本をサッと振り返っておきましょう。

◯ 何のためにやるの?

塩まじないは「不要な縁・状況・感情」を“塩”の力で清めて流し去ることを目的としたシンプルなおまじないです。主に「縁切り」「悪運の浄化」「執着の手放し」に使われます。

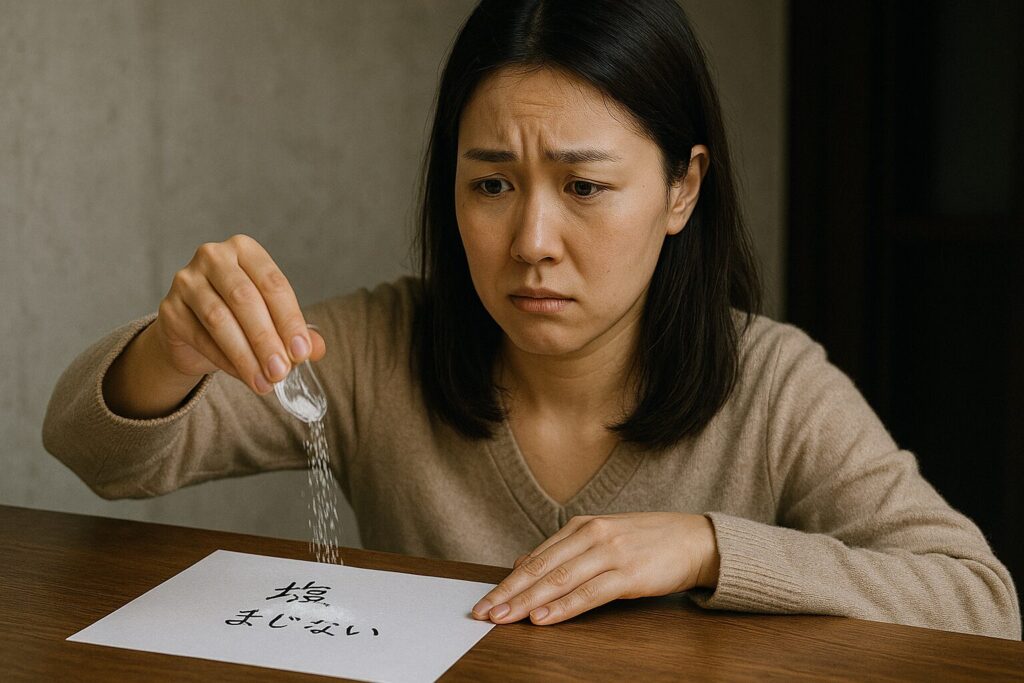

◯ 基本のやり方

- 白い紙に「叶っていない現状」を書く(例:〇〇さんと気まずい関係が続いている)

- その紙をトイレットペーパーで包み、塩をひとつまみ入れる

- トイレで流す(しっかり念じながら)

この一連の動作を通して、現実世界に作用する「意図の力」を動かしていくのが塩まじないの特徴です。

塩まじないについてはこちらの記事でも詳しくやり方を紹介しています!

塩まじないをやりすぎるとどうなる?注意点とリスクを5つに分けて解説

① 願いが曖昧になり、効果が弱くなる

塩まじないを何度も繰り返すうちに、気持ちが焦ってしまい、「結局自分は何を望んでいるのか」がわからなくなることがあります。願いの内容が抽象的になればなるほど、意図がぼやけ、塩まじないの持つ“浄化の力”が分散してしまうのです。

② 同じ日に大量に行うと、現実の混乱を招く

焦って一日に何枚も(10枚以上など)書いて実行してしまうと、エネルギーが交錯し、現実にも混乱が生じる可能性があります。複数の願いが入り混じり、どれが叶ったのか自分でも分からなくなることも。

このような状況を避けるためには、1枚につき1つの願い事が基本です。同じ日に複数行う場合でも、それぞれの紙に明確な願いを1つずつ書くことが大切です。

どうしても1枚に複数の願いを書きたい場合は、テーマをそろえるようにしましょう(例:すべて職場の人間関係に関する内容など)。

③ ネガティブな思考にとらわれやすくなる

塩まじないは悪い縁や感情を浄化するための方法ですが、頻繁に行いすぎると「嫌なことばかりを意識する」状態に陥りがちです。その結果、愚痴や不満が思考の中心を占めるようになり、日常生活でポジティブな行動が取りづらくなってしまいます。

心を軽くするはずのまじないが、逆に自分を重くしてしまわないように、自分の心の状態を観察しながら行うことが大切です。

④ 願いが思わぬ形で叶う可能性がある

感情が高ぶっているときに書いた願いは、その“念”の強さゆえに、予期せぬ形で叶ってしまうことがあります。たとえば、「○○さんが職場からいなくなってほしい」と書いた場合、それが病気や事故など、望まない形で実現する可能性もゼロではありません。

こうした結果を避けるには、「自然に距離ができる」「円満に離れる」といった柔らかい表現に変えることが有効です。“手放す決意”をもって書くことが、最も安全で効果的な書き方といえるでしょう。

⑤ 現実から逃げる手段になってしまうことも

塩まじないに頼りすぎると、「自分で動かなくても変わるはず」と思い込んでしまい、現実世界での行動が止まってしまうことがあります。これは、自己成長の機会を逃すばかりか、願いの実現を遅らせてしまう原因にもなり得ます。

塩まじないはあくまで“サポート”であり、“魔法の解決策”ではありません。願いが叶いやすくなるよう、自分自身の行動や考え方も変えていく努力を並行することが何より大切です。

塩まじないのおすすめ頻度とやり方のコツ

無理なく続けられる頻度の目安

塩まじないは、頻繁に行えば効果が高まるというものではありません。むしろ、回数を重ねすぎるとエネルギーが分散し、本来の願いがぼやけてしまう可能性があります。目安としては、週に1回程度、多くても月に3〜4回にとどめるのがおすすめです。

この頻度であれば、気持ちを整理しながら1つひとつの願いに丁寧に向き合うことができ、自分自身の感情ともしっかり向き合えるようになります。

願いの書き方のポイント

願い事を書くときには、「誰に」「何が」「どうなってほしいか」を明確にし、できるだけ具体的に書くことが大切です。

- × 抽象的すぎる例:「嫌な人がいなくなりますように」

- ○ 具体的な例:「職場のAさんが自然に異動になり、私は安心して働けるようになりますように」

また、塩まじないは“誰かを呪う”ための儀式ではありません。あくまで、自分の心を浄化し、不要な縁や不安を手放すための行為です。したがって、強すぎる負の感情や復讐心を込めないことが、良い結果を導く鍵となります。

まとめ|塩まじないは“効く”けど“慎重さ”がカギ

いかがでしたでしょうか。塩まじないは、正しく使えばとても心強いツールです。

でも、やみくもにやりすぎると、「思わぬ形で叶う」「現実が混乱する」など逆効果になるリスクも。

だからこそ、願い事は明確に、気持ちは落ち着いて、そして頻度はほどほどに――。

やるなら“丁寧に1枚ずつ”。

あなたの願いが良い形で叶いますように。

本サイトでは塩まじない以外にも様々な日本の縁起や文化を紹介しています。もし興味ある方は他の記事も読んでくださると嬉しいです!

コメント