*当サイトはアフィリエイト広告を使用しています。

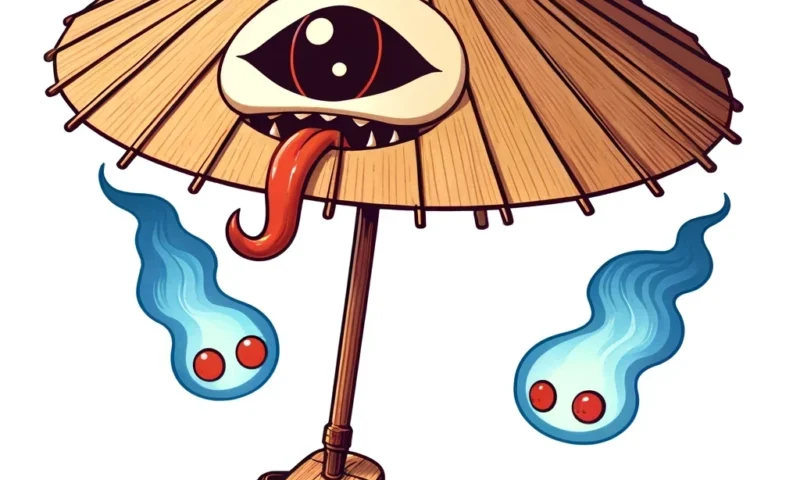

皆さん、からかさ小僧という妖怪をご存じでしょうか。1つ目がついた傘の妖怪で、他の妖怪と比べても比較的可愛く描かれることも多い妖怪です。またそんな親しみやすさから比較的漫画やアニメにも登場することも多く、目にしたことがある方も少なくないかと思います。しかしそんなからかさ小僧ですが、一体何をする妖怪なのでしょうか。また名前の「からかさ」とは一体何を示しているのでしょうか。今回は意外と知られていないからかさ小僧について紹介していきます。

からかさ小僧とはどんな妖怪?

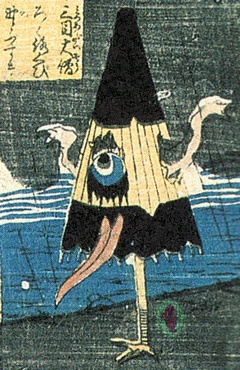

からかさ小僧(唐傘小僧)は、日本の伝承に登場する独特な妖怪です。この妖怪は一般的に、古くなって捨てられた傘が化けた姿として描かれます。からかさ小僧は、一本足に目と口がついた傘の姿をしており、しばしば舌を出していることで知られています。この妖怪は「から傘おばけ」、「傘おばけ」、「傘化け(かさばけ)」、「一本足」、「からかさ一本足」、「おばけかさ」などの様々な名前で呼ばれています。

からかさ小僧の起源は江戸時代に遡り、この時期の草双紙やおもちゃ絵、かるた(特に『お化けかるた』)や歌舞伎にその姿が見られます。こうした文化的背景は、からかさ小僧が日本の民間伝承に深く根付いていることを示しています。明治・大正時代を通じて、この妖怪は子供向けのおもちゃや書籍、お化け屋敷の演出、さらには映画など、様々なメディアで取り上げられ続けました。

今日でも、からかさ小僧は日本のポップカルチャーにおいて人気のあるキャラクターであり、アニメ、マンガ、映画、さらにはゲームなど、幅広い分野でその姿を見ることができます。このユニークな妖怪は、日本の豊かな伝承と文化的な想像力を象徴する存在として、今後も多くの人々に愛され続けるでしょう。

からかさ小僧は何をする妖怪か

そんなからかさ小僧ですが、一体何をする妖怪なのでしょうか。からかさ小僧が描かれている文献では特に人間に危害を加えるという描写はありませんでした。ただその1本足でぴょんぴょん飛び跳ねて、その姿を見た人間が驚くというところに留まっていました。特に危害を加えるような妖怪ではないからこそ、人間に愛されてきたのかもしれません。

からかさ小僧の歴史

からかさ小僧の歴史は、その独特な形態と日本の文化における長い存在感によって際立っています。一般に、この妖怪は一つ目を持ち、一本足で跳ねる傘の姿で知られていますが、2本の腕を持つバージョンや、まれに2本足で描かれることもあります。特に長い舌を伸ばしている姿は、からかさ小僧の特徴的な描写の一つです。

からかさ小僧の描写は室町時代に遡り、『百鬼夜行絵巻』などの古い絵巻物にその姿が見られます。ただし、室町時代の絵巻物に描かれた傘の妖怪は、人型の妖怪で、たたんだ傘を頭部に乗せた形で表現されていました。

江戸時代に入ると、一つ目・一本足の傘の妖怪の表現が一般的になり、この時代から大正時代にかけてのお化けかるたの絵札にも、そのような姿が数多く見られるようになりました。また、歌舞伎舞踊では一本足の傘の妖怪を演じることがあり、役者は傘の中から顔を出して踊ることがありました。特に、1857年の『松朝扇うつし絵』や1900年の『闇梅百物語』などの演目で一本足の傘の妖怪が取り上げられました。

明治から昭和にかけては、印刷物やお化け屋敷、漫画やアニメ、そして映画など、様々なメディアを通じてからかさ小僧の物語が広まりました。この時期、からかさ小僧は妖怪を題材としたエンターテイメントの中で重要なキャラクターとなり、日本文化の一部として定着しました。

からかさ小僧の由来

最後にからかさ小僧の由来は何なのか見ていきます。からかさ小僧とは、捨てられたり放置された傘が恨みに満ち、妖怪に変身したことで生まれました妖怪です。このような元々何かの物体だったのに生きた精神が宿り、これらの超自然的な妖怪へと変わるというのは日本の民間伝承における付喪神(ツクモガミ)の一種です。付喪神とは魂が宿った道具が意思を持って動き出すことを意味していて、一つのものを大切に扱う日本独特の精神性が反映されています。

ちなみに「からかさ」とは、古い中国式の油紙の傘を指しており、漢字で書くと「唐傘」となります。当時の名前にあるように「唐」なのでもともと中国にあった傘が日本に来て浸透していったものです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?今回はからかさ小僧について紹介してきました。基本的には人間に危害を加えることはなく、日本の文学にも昔から親しみやすい形で登場していっています。また唐傘という物に生きた精神が憑依し妖怪へ変わったという説も一つのものを長年大切に扱う日本ならではの発想かなと感じました。

本サイトではからかさ小僧以外にも様々な日本の面白い歴史や文化を紹介しています。興味ある方はぜひ他の記事も読んでみてください!

コメント