裏切られた。踏みにじられた。言葉では言い表せない怒りが、今も胸の中でくすぶっている。

そんな思いを抱えながら、ただ時間だけが過ぎていくのは、あまりにつらい。

京都には、そうした“人の怨念”に静かに寄り添ってくれる神社がいくつもあります。

今回は、呪い・縁切り・恨み晴らしの願いが通じると噂される京都の神社を厳選して10社ご紹介します。

京都で呪いをかけられる神社

安井金比羅宮(東山区)

「縁切り神社」として全国的に知られる安井金比羅宮は、その恐ろしさから“最恐スポット”とさえ言われています。この神社の由来は、平安時代に非業の死を遂げた崇徳天皇の怨念を鎮めるために創建されたことに始まります。崇徳天皇は保元の乱で敗れ、讃岐に流された末に憤死した“日本三大怨霊”のひとりとされ、その力を封じるための神社は「縁を断ち切る力を持つ」と信じられてきました。

現在は悪縁切りのご利益で全国から参拝者が訪れますが、特に「縁切り縁結び碑」の穴を願い札と共にくぐる儀式は、強い念が込められる独特なもの。境内には「別れさせたい」「消えてほしい」といった切実な願いが絵馬として数多く奉納され、張り詰めた空気が漂います。本気で縁を断ちたい、恨みを晴らしたいと願う人にこそ相応しい、京都随一の“念の集まる場所”です。

貴船神社(左京区)

京都の山中に佇む貴船神社は、水の神として知られますが、裏の顔は“丑の刻参り”の聖地。藁人形と五寸釘を使い、夜中に参道を歩く姿は、今も「呪い」の象徴とされています。

特に奥宮には、平安時代の女官が恋の恨みから鬼と化して呪いをかけたという伝説が残っており、静かに佇む社の奥には、言葉にできない怨念の気配が漂います。強い怒りや嫉妬を抱える女性たちが今でも密かに訪れる、呪詛の舞台です。

首途八幡宮(上京区)

源義経が東北へ旅立つ際に立ち寄ったとされる首途八幡宮(かどではちまんぐう)は、表向きは旅の安全を願う神社ですが、戦や裏切りの歴史に彩られた背景から、「出発=縁切り」の象徴ともされます。

義経と頼朝の兄弟関係の断絶や、戦場に赴く武士たちの決別の思いが宿るとされ、家族や恋人との縁を断ちたい人が密かに訪れることも。静かな社に流れる空気には、別れの覚悟を宿す力が満ちています。

清明神社(上京区)

陰陽師・安倍晴明を祀る神社として知られる清明神社は、魔除けや厄払いのパワースポットとして人気ですが、“式神”や“呪術”の気配が未だに残る場所でもあります。

観光地としての華やかさの裏に、見えざる力とつながる空気が漂い、晴明が行った秘術が今も社に宿ると感じる人も。誰にも知られず、相手を退けたい…そんな密かな願いをこめた参拝も少なくない、陰の力が眠る社です。

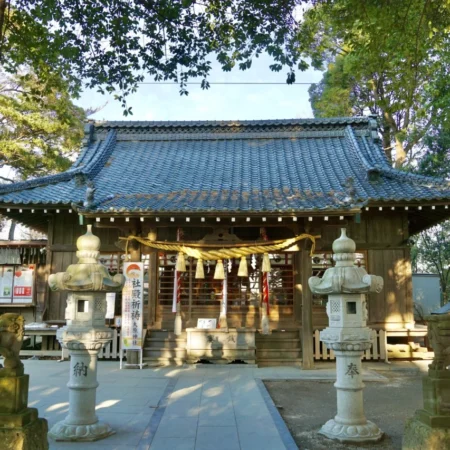

御霊神社(中京区)

御霊神社は“怨霊信仰”の代表格。無念の死を遂げた者たちを神として祀り、祟りを鎮めるために建立された歴史を持ちます。京都の中心にありながら、異質な気配を放つ神社です。

呪いそのものが神格化されているこの場所では、怒りや恨みを抱える者の感情が共鳴しやすく、“託された念”が届きやすいとも噂されます。静けさと恐ろしさが共存する、異色の社といえるでしょう。

籠神社(宮津市)

天橋立近くに鎮座する籠神社は、古代祭祀の空気を今に伝える神社です。通常の神社とは異なる厳かな佇まいが特徴で、境内全体に“封じられた力”を感じさせます。

この場所には「強い願いは強い反動を生む」という古来の信仰があり、呪い・封印・絶縁といった強い念を込める者が訪れると、不思議な反応を示すともいわれています。願いの強さが試される、特別な神域です。

赤山禅院(左京区)

比叡山の鬼門を守る赤山禅院は、陰陽道の影響が色濃く残る神社。赤山明神を祀り、古来より“封じの結界”として機能してきました。

夜間の参拝は不吉とされ、怨念や穢れを持つ者には霊的な反応が起こるという伝承も。重い感情を持つ人ほどこの地に引き寄せられるという話もあり、静かに強力な呪術を放つ“見えない砦”のような場所です。

木嶋坐天照御魂神社(右京区)

“蚕ノ社”の名で知られるこの神社は、三柱鳥居という異形の鳥居を持ち、陰陽思想の聖地とされています。古くから縁切り・結界の場として知られています。

縁を絶ちたいと強く願う者が訪れると、境内の空気が“押し返してくる”ような体験をしたという話もあり、まるで念を見透かされているかのような気配を放っています。霊感の強い人には特に強烈な感覚を与える神社です。

六道珍皇寺(東山区)

六道珍皇寺は、六道の辻と呼ばれるあの世とこの世の境に位置し、死者を送る地として知られています。小野篁が地獄と通ったという井戸が現存し、死と霊が交錯する場所です。

誰かを呪うということは、“地獄を開く”という行為でもある。この寺を訪れる者は、その覚悟を持って足を踏み入れるべきでしょう。生と死の間に立つ異界の入口が、ここには確かに存在します。

藤森神社(伏見区)

表向きは勝運と馬の神として有名な藤森神社ですが、古代には戦勝祈願や呪符が用いられた記録があり、戦いと呪術の場であったことがわかります。

過去には敵討ちや呪詛の祈願も行われていたとされ、今でも「どうしても勝ちたい」「あの人に負けたくない」と強く念じる人々が訪れます。武の神に祈るその姿は、現代に生きる呪術の名残そのものです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

京都には、ただ美しいだけではない、“人の闇”を静かに受け止めてくれる神社が点在しています。

呪いや恨みといった感情も、ただ抑え込むだけでなく、神聖な場で向き合うことで昇華できるかもしれません。

本サイトは京都で呪いをかけられる神社だけではなく、日本の様々な縁起や文化を紹介しています。興味ある方は他の記事も読んでみてくれると嬉しいです!

コメント