熱田神宮の概要

熱田神宮の歴史

熱田神宮の創建は、なんと西暦113年。第12代景行天皇の御代に、草薙剣を祀るために建てられたのが始まりとされています。伝承では、日本武尊(やまとたけるのみこと)の妃・宮簀媛命(みやずひめのみこと)が、日本武尊の死後、その遺志を継いでこの地に草薙剣を奉納したとされます。

熱田神宮の見どころ

続いて熱田神宮の見どころを見てきましょう。熱田神宮へ行く予定の方は必見です。

熱田神宮の豆知識

最後に熱田神宮の豆知識を見ていきましょう。由緒正しい神社であるからこそ様々な豆知識や憶測があります。それでは見ていきましょう。

織田信長が奉納した「信長塀」は日本三大土塀のひとつ

熱田神宮の「信長塀」は、織田信長が桶狭間の戦い(1560年)の戦勝祈願に訪れ、見事勝利したお礼として奉納したもの。この塀は瓦と土を幾層にも積み上げて作られた特異な構造で、現存する戦国武将の奉納建築としては極めて貴重です。

👉 日本三大土塀に数えられるのは、

熱田神宮の信長塀(愛知)

西本願寺の太鼓塀(京都)

三十三間堂の築地塀(京都)

の3つだけなんです。(画像引用: αカフェ)

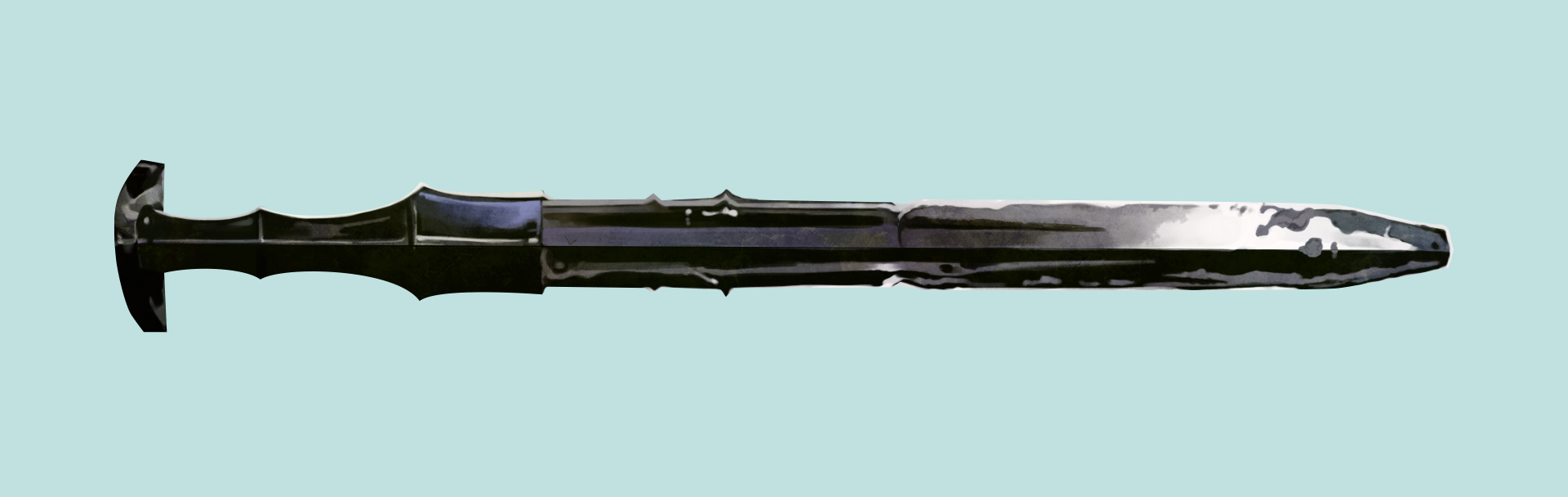

実は「神剣を祀る神社」は全国で唯一

熱田神宮は、三種の神器のひとつ「草薙剣(くさなぎのつるぎ)」を直接祀る唯一の神社。天皇の象徴としての神器が、伊勢神宮などでは“形式的に”祀られているのに対し、草薙剣だけが神社のご神体として独立して祀られているのは非常に珍しい構造です。

(画像引用: 名古屋刀剣物語)

草薙剣は一度、火災で「焼失」しかけていた?

社伝によれば、平安時代中期に熱田神宮が火災に遭い、その際にご神体である草薙剣が一時的に「宮中に移された」という記録が残っています。

実際に『日本紀略』や『続日本後紀』にも、剣が「天皇のもとに一時返納された」記述があり、これにより草薙剣が災いを鎮める“鎮護の剣”として扱われていたことがうかがえます。

明治時代に「熱田大宮」と呼ばれていた

現在は「熱田神宮」という名称が定着していますが、実は**明治時代初期には「熱田大宮」**と表記されていた時期がありました。これは、明治政府による神社制度の整備の際に一時的に変更されたもので、「伊勢神宮」に次ぐ地位を表す意味合いもあったとか。

その後、大正時代には元の「熱田神宮」に戻されました。

昔は女人禁制の区域があった

熱田神宮の奥の院にあたる部分、かつては「女人禁制」の区域がありました。これは草薙剣という神器が男性的な象徴とされていたこと、また穢れを嫌う神道的な思想から、月経のある女性の立ち入りを制限する風習が残っていたためです。

現在はもちろん制限はなく、女性にも広く開かれた参拝場所ですが、こうした歴史的背景は女性の神社参拝の歴史を知る上で興味深いものとなっています。

熱田神宮の「楠」は願掛けのスポットとして有名

本宮近くにある大楠(樹齢1000年以上)は、弘法大師・空海が手植えしたとされる伝説もあり、現在では「願掛けの木」として親しまれています。特に、木の根元に落ちている“楠の葉”を財布に入れると「お金が貯まる」という俗信も広まっています。

この木はパワースポットとしても紹介されており、地元民からも大切にされています。(画像引用: 巨木の世界)

熱田神宮の宝物館には“絶対に撮影できない”刀剣がある

熱田神宮宝物館には、国宝クラスの刀剣や奉納品が展示されていますが、特に有名なのは「圧切長谷部(へしきりはせべ)」という刀。かつて黒田官兵衛が所持していたという伝説があるこの刀は、罪人の体ごと机を断ち切ったという逸話で知られています。

そのため「災難を断ち切る」象徴として縁切り祈願者にも人気があります。

熱田神宮の創建は「ヤマトタケルの死」がきっかけ

熱田神宮の創建は、ヤマトタケルが亡くなったあと、彼の妃・宮簀媛命(みやずひめのみこと)が、草薙剣を祀ったのが始まり。これは「悲しみから生まれた神社」とも言える、非常にドラマチックなエピソードです。

つまり熱田神宮は“夫を想う愛から生まれた”神社でもあり、恋愛や夫婦円満のご利益もあるとされます。

(画像引用: 和樂WEB)

境内の湧き水は“御神水”として持ち帰れる

熱田神宮の「こころの小径(こみち)」にある**清水社(しみずしゃ)**の前には湧き水があり、「美肌・若返り・悪縁を洗い流す」御神水として知られています。ペットボトルで持ち帰る参拝者も多く、名古屋の地元民からは「清水様」として親しまれています。

かつては「伊勢神宮に次ぐ格式」で“副官幣大社”だった

明治時代の神社制度(社格制度)では、熱田神宮は「官幣大社」のうち、伊勢神宮に次ぐ地位を占めており、事実上の副総本社的な扱いをされていました。現在も伊勢神宮との関係は深く、神宮から神職が派遣されることもあります。

毎年6月5日の「尚武祭」では“剣”の儀式が行われる

尚武祭は、草薙剣の霊力を鎮めるための儀式として知られ、“剣の御霊”を供養する珍しい神事です。刀剣ファンや歴史ファンの間では密かな人気イベントで、戦国武将の末裔が訪れることもあるとか。

「宮きしめん」は神様に捧げる供物だった?

境内で食べられる「宮きしめん」は、戦後に境内の茶屋から始まったものですが、実はきしめんのルーツは“神様への供物”とされる説もあります。特に尾張地域では“平たく伸ばした食べ物”が縁起が良いとされ、供物や節供料理に多用されていました。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回熱田神宮の歴史や見どころ、豆知識を紹介してきました。

本サイトでは熱田神宮以外でも面白い日本の歴史や文化を紹介しています。興味がある方はぜひ他の記事も読んでみていただけますと嬉しいです!