日本は古くから独自の文化や伝統を育んできた国であり、その中には「呪い」と呼ばれる負の力や信仰が存在してきました。呪いは、人々が他者に対する怒りや恨みを込めて行う行為や儀式であり、その背景には宗教的・社会的な意味が含まれています。本記事では、日本に伝えられてきた呪いの期限や一覧を紹介していきます。

呪いの起源と背景

日本における呪いの概念は、古代から存在していました。呪いの起源をたどると、縄文時代や弥生時代の土器や遺跡から発見される呪術的な模様や道具にまでさかのぼることができます。当時は自然や精霊、祖先の霊を信仰しており、呪術を通じて災害や病気を避けたり、敵対する部族を抑え込むために利用していたとされています。

その後、仏教や陰陽道の影響を受けながら、呪いは日本独自の形式に発展しました。平安時代には、呪術師や陰陽師が宮廷での儀式に関与し、人々の恐れや不安を和らげるために呪術を行う一方で、私的な復讐や恨みの手段としても使われていました。

日本の代表的な呪い

以下に、日本の歴史や文化に登場する代表的な呪いについて紹介します。

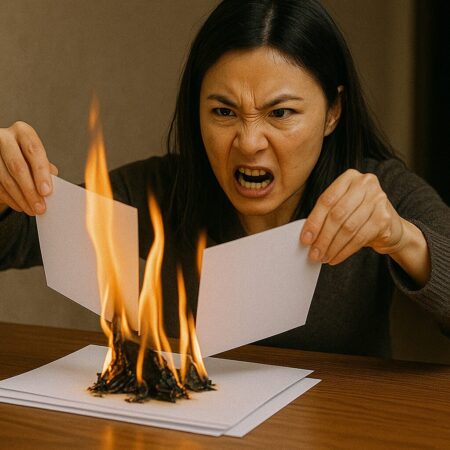

1. 藁人形の呪い

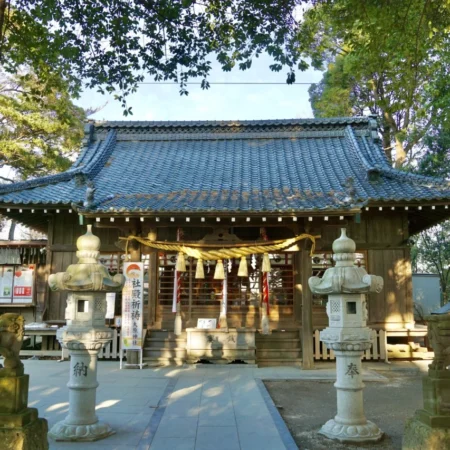

藁人形を用いた呪いは、日本で最も有名な呪術の一つです。平安時代から記録があり、現在でも怪談や都市伝説のテーマとして登場します。呪いたい相手の名前を書いた藁人形を作り、夜中に神社の御神木に五寸釘で打ち付けることで相手に不幸をもたらすとされています。この行為は「丑の刻参り」と呼ばれ、午前2時ごろに行うのが一般的でした。呪術師や一般人が行うだけでなく、物語や絵巻物にもその様子が描かれることがあります。

2. 呪詛(じゅそ)

呪詛は、相手に対して言葉や祈りを用いて不幸をもたらす行為を指します。平安時代には、貴族が呪詛を用いて政敵を排除しようとする事例もありました。例えば、有名な歴史事件の一つに「崇徳天皇の怨霊」が挙げられます。彼は死後に怨霊として祀られ、祟りを避けるために京都の白峯神宮で鎮魂されました。

3. 呪文と護符

呪いの一環として、特定の呪文や護符が用いられることもあります。たとえば、特定の梵字や呪文を書いた紙を燃やして灰にし、それを相手の食事に混ぜるという呪いがありました。また、陰陽道では「式神」を召喚して相手に災厄をもたらす術が行われたとされています。

4. 井戸呪い

「井戸呪い」とは、井戸に呪いたい相手の名前を書いた木札や髪の毛を投げ込むことで、相手を病気や死に追いやる呪術です。この呪いは、特に江戸時代に流行したと言われています。井戸は当時、生活に欠かせない水源であると同時に神聖な場所とされており、そこで行われる呪術は強い効果があると信じられていました。

呪いに対する恐れと対策

日本人は呪いを恐れると同時に、それに対抗する方法も発展させてきました。たとえば、「護符」や「お守り」は、呪いを防ぐために用いられることが多く、神社や寺院で祈祷を受けることで呪いを解消することもありました。また、清めの塩や酒を使った儀式も呪いを払うための一般的な方法でした。

さらに、呪術師や祈祷師に依頼して呪いを解除する「除霊」や「祓い」の儀式も広く行われました。これらは、現代でも一部の地域や宗教行事で見ることができます。

現代の呪い文化

現代日本においても、呪いに関する文化や信仰は残っています。特にインターネットやSNSを通じて、呪いに関する話題や商品が広まっています。たとえば、「呪いグッズ」や「呪いの代行サービス」といったものが販売されることもあります。ただし、法律で脅迫や傷害行為が禁止されているため、呪いに関連する行為が犯罪に発展することもあるため注意が必要です。

まとめ

いかがでしたでしょうか?日本における呪いは、古代から現代に至るまで、さまざまな形で存在し続けてきました。それは、人々の恐れや不安、あるいは願望の反映でもあります。呪いは怖い存在であると同時に、その背景には人間の心理や文化が深く関わっていることを理解することが大切です。歴史的な呪いを知ることで、日本文化の奥深さを感じるとともに、その教訓を現代に活かすことができるでしょう。

コメント