*本サイトはアフィリエイト広告を活用しています。

皆さん、姥捨山(うばすてやま)をご存じでしょうか。高齢になった親や祖父祖母を山に捨てて置いて帰るという日本の古くからある伝説です。その起源は平安時代の「古今和歌集」や「大和物語」にも姥捨山の物語が描かれるくらい古くから人々の間で伝承されてきました。しかしこの姥捨山伝説はモデルとなった山があり、実在したものだとも言われています。今回はそんな姥捨山伝説について深堀をしていきます。

姥捨山伝説のあらすじ

姥捨山伝説とはそもそも何なのか。それは古くからある2種類の民話が基になって言い伝えられている伝説です。今回はその2つとは難題型と枝折型です。今回はその2種類の民話のあらすじを見ていきましょう。

難題型の姥捨山の民話

昔々、ある国に非情なお触れを出した殿様がいました。そのお触れとは、年老いて働けなくなった者は役に立たないから山に捨てよというものでした。国の民は恐れおののき、老いた親を持つ家庭には暗い影が落ちました。

その中に、一人の若者がいました。彼は親孝行な息子で、老いた父を心から愛していました。殿様のお触れに従い、涙をこらえながら父を山へ捨てに行くことになりますが、最終的にはそれを断念。代わりに、父を家の床下に隠し、密かに世話を続けました。

ある日、国は隣の国からの脅威に直面します。隣国の王は、いくつかの難題をこの国に持ちかけ、解けなければ戦争を仕掛けると脅しました。殿様は途方に暮れましたが、若者は老いた父の知恵を借りて、隣国の難題を次々と解決していきます。

隣国の王は、このような賢い者がいる国には手を出せないと考え、攻め込むのをやめました。国が救われたことを知った殿様は、老人の知恵が如何に価値があるかを悟り、お触れを撤回。若者とその父には褒美を与え、以後、国では老人を大切にするようになりました。

枝折型の姥捨山の民話

昔々、ある村に、年老いた親を山に捨てるという悲しい習慣がありました。この物語は、そんな習慣がある中での親子の深い絆を描いた、枝折型の姥捨山の民話です。

ある家庭に、老いた父親とその息子がいました。村の掟に従い、息子は重い心を抱えながら父親を山に捨てに行くことになります。背中に父親を担ぎ、山道を進む息子。その途中で、老いた父親が小枝を折って道に落としているのを息子が見つけます。息子がその理由を尋ねると、父親は「お前が帰るときに迷わないように」と答えました。自分を捨てるために連れて行かれているにも関わらず、息子の安全を最優先に考える父親の深い愛情に、息子は心を打たれます。そして、彼は決断を下します。父親を山に捨てることなく、家に連れて帰るのです。

こちらの枝折型の姥捨山の民話は、日本だけでなく、中国やヨーロッパ、アフリカなど世界各地にも同じようなおります。ポジティブな内容の民話は世界中にあるようです。

姥捨山は実在するのか?

ここまで姥捨山の民話を見てきましたが、実際に存在したのでしょうか。今のところはっきりとした公式な記録に残っているわけではないですが、民間伝承や姥捨て由来の地名が各地に残っているので高齢の親や祖父祖母を山へ置いていく伝統は全くなかったとは言い切れないのが現状です。

特に昔の東北地方の農村部では飢饉による食糧難から口減らしや間引き、つまり経済的に養う人数を減らすために労働力にならない幼い子供や高齢者をどこかへ送るもしくは殺すことが行われていました。こうした口減らしや間引きは当時の苦渋の決断の最終手段で積極的に取られていた方法ではありませんでした。そうでもしなければ生活をやりくりできなかったのです。そうして口減らしや間引きを選択した人たちの一部は山に置いて帰るという姥捨山伝説のような方法を選んだのです。

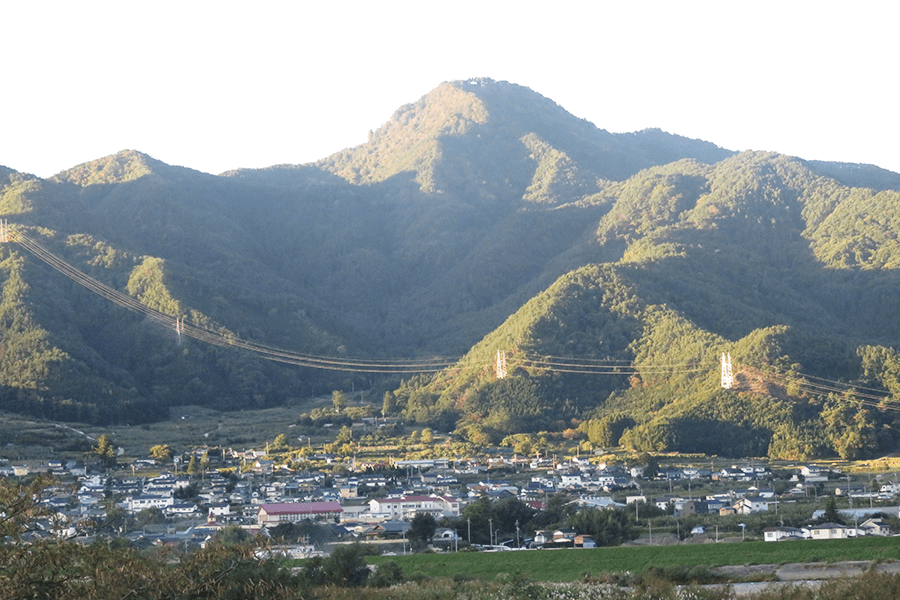

姥捨山のモデルは長野県の冠着山?

姥捨山伝説ははっきりとした記録は残っておらず民間伝承では実在したらしい程度の信ぴょう性ですが、姥捨山のモデルとなった山が長野県に存在します。その山は長野県千曲市と東筑摩郡筑北村にまたがる冠着山です。冠着山が「姥捨山」と呼ばれる背景には、日本古来の伝説や文化が深く関わっています。山頂に祀られている冠着神社や、月夜見尊を祭神とする権現社の存在は、この地が古くから霊場とされていたことを示しています。特に7月に行われる氏子による御籠もりの祭りは、地域の伝統と信仰が今もなお息づいていることを物語っています。

また、高浜虚子による句碑「更級や姨捨山の月ぞこれ」は、この地が文学や芸術においても特別な場所であることを示しています。『古今和歌集』に収められた和歌では、冠着山(姥捨山)が描かれた襖絵とともに、この地の風景と月の美しさが詠まれています。これらの文化的要素は、冠着山がただの自然の地形ではなく、日本の歴史や文化、信仰の中で特別な意味を持つ場所であることを示しています。

冠着山が姥捨山として知られるようになったのは、これらの文化的・歴史的背景と、古い伝説や民話が結びついているからです。老人を山に捨てるという悲しい物語は、この地の名前や伝統の一部として語り継がれてきました。しかし、実際のところ、このような習慣が行われたかどうかは定かではなく、民話や伝説の範囲を超えるものではありません。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は姥捨山伝説とその信ぴょう性について見てきました。姥捨山伝説は平安時代から伝承されてきましたが、公式な記録には残っていないようです。ですが、間引きや口減らしがされていたことから姥捨山伝説のような行動をとっていた人がいても不思議ではありません。

本サイトでは姥捨山伝説以外でも日本の様々な伝承や歴史を紹介しています。興味がある方はぜひ他の記事も読んでみてもらえると嬉しいです!

コメント